7月20日(土)から27日(土)まで開催する「瀬川辰馬 展 負の刻印」のご案内です。

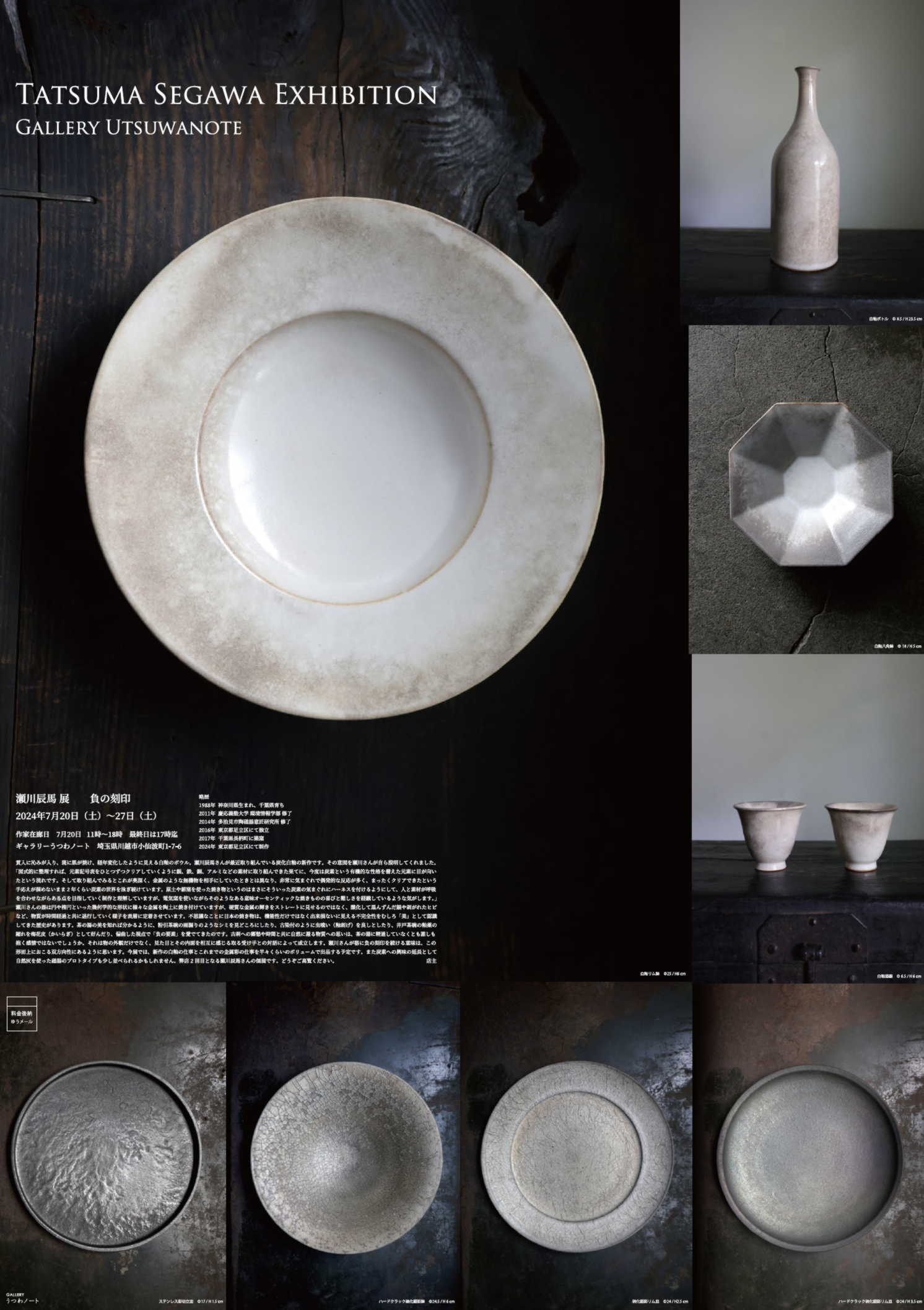

貫入に沁みが入り、斑に肌が焼け、経年変化したように見える白釉のボウル。瀬川辰馬さんが最近取り組んでいる炭化白釉の新作です。その意図を瀬川さんが自ら説明してくれました。

「図式的に整理すれば、元素記号表をひとつずつクリアしていくように銀、鉄、銅、アルミなどの素材に取り組んできた果てに、今度は炭素という有機的な性格を備えた元素に目が向いたという流れです。そして取り組んでみるとこれが奥深く、金属のような無機物を相手にしていたときとは異なり、非常に気まぐれで偶発的な反応が多く、まったくクリアできたという手応えが掴めないまま2年くらい炭素の世界を泳ぎ続けています。原土や薪窯を使った焼き物というのはまさにそういった炭素の気まぐれにハーネスを付けるようにして、人と素材が呼吸を合わせながらある点を目指していく制作と理解していますが、電気窯を使いながらそのようなある意味オーセンティックな焼きものの喜びと難しさを経験しているような気がします。」

瀬川さんの器は円や楕円といった幾何学的な形状に様々な金属を陶土に焼き付けていますが、硬質な金属の輝きをストレートに見せるのではなく、酸化して黒んずんだ銀や剥がれたヒビなど、物質が時間経過と共に退行していく様子を表層に定着させています。

不思議なことに日本の焼き物は、機能性だけではなく出来損ないに見える不完全性をむしろ「美」として認識してきた歴史があります。茶の湯の美を知れば分かるように、粉引茶碗の雨漏りのようなシミを見どころにしたり、古染付のように虫喰い(釉剥げ)を良しとしたり、井戸茶碗の釉薬の縮れを梅花皮(かいらぎ)として好んだり、偏曲した視点で「負の要素」を愛でてきたのです。

古刹への郷愁や時間と共に自然に還る物質への思いは、茶の湯に精通していなくとも誰しも抱く感情ではないでしょうか。それは物の外観だけでなく、見た目とその内面を相互に感じる取る受け手との対話によって成立します。瀬川さんが器に負の刻印を続ける意味は、この形而上におこる双方向性にあるように思います。

今展では、新作の白釉の仕事とこれまでの金属彩の仕事を半々くらいのボリュームで出品する予定です。また炭素への興味の延長として自然灰を使った磁器のプロトタイプも少し並べられるかもしれません。弊店2回目となる瀬川辰馬さんの個展です。どうぞご高覧ください。店主

【瀬川辰馬 展 負の刻印】

2024年7月20日(土)~27日(土)

作家在廊日7月20日

11時~18時 最終日は17時迄

ギャラリーうつわノート

埼玉県川越市小仙波町1-7-6

【略歴】

1988年 神奈川県生まれ、千葉県育ち

2011年 慶応義塾大学 環境情報学部 修了

2014年 多治見市陶磁器意匠研究所 修了

2016年 東京都足立区にて独立

2017年 千葉県長柄町に築窯

2024年 東京都足立区にて制作